Alain Ciza*, 38 ans, est enseignant dans une école primaire de sa province natale de Butanyerera, au nord du Burundi. Après huit années passées dans un camp de réfugiés au Rwanda, il est rentré au Burundi en 2023. Engagé pour la protection de l’enfance et adhérent de Droit au Corps, il témoigne aujourd’hui de son action pour faire évoluer les mentalités sur la circoncision dans la région des Grands Lacs.

* le prénom et le nom ont été changés

Notes : l’entretien s’est déroulé par échanges de mails, en français, durant l’été 2025. Tous les liens urls ont été ajoutés par Droit au Corps, de même que les illustrations et leur légende.

Droit au Corps : Bonjour Alain, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre situation ?

Alain Ciza : J’ai rejoint Droit au Corps en 2020. C’est une grande fierté pour moi de soutenir une cause aussi essentielle, même à distance.

La question de la circoncision pour des raisons non médicales me touche énormément ici, dans notre région, car elle concerne directement de nombreuses personnes autour de moi. Votre action et votre engagement pour la liberté et l’intégrité corporelle sont donc particulièrement importants à mes yeux.

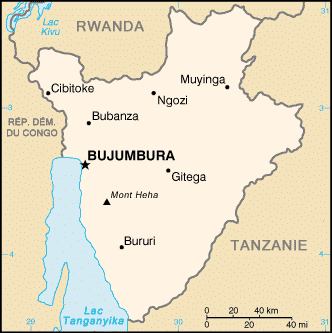

Je suis originaire du Burundi et j’ai été réfugié au Rwanda entre 2015 et début 2023, après la tentative de coup d’État survenue à Bujumbura, qui a déclenché une grave crise politique. Cette période a été marquée par des disparitions et des arrestations arbitraires, comme l’ont documenté plusieurs rapports des Nations Unies. Nous avons quitté le pays durant cette période pour nous réfugier au Rwanda, au camp de Mahama. La vie au camp était très difficile. Les emplois étaient inaccessibles aux réfugiés, sauf pour des missions de volontariat sans contrat. Seuls les travailleurs nationaux bénéficiaient de postes rémunérés et stables.

Malgré cela, grâce au programme de rapatriement volontaire des réfugiés, j’ai pris la décision de retourner au Burundi après huit ans. Pour les autres réfugiés qui sont restés au camp, ayant un peu de moyens ou de la famille à l’étranger, certains tentaient de demander l’asile en France. Il y a ceux qui passent par la voie légale, mais beaucoup transitent d’abord par la Tanzanie, puis embarquent pour l’île de Mayotte, dans l’espoir de poursuivre leur parcours vers l’Europe. Mais ce trajet maritime est extrêmement dangereux, et nombreux sont ceux qui prennent des risques vitaux face à l’absence de solutions durables.

De mon côté, j’enseigne à l’école secondaire dans ma province natale de Butanyerera, au nord du Burundi, à la frontière avec le Rwanda.

Quand j’étais au camp de Mahama, j’ai effectué des activités de volontariat dans la protection de l’enfance en situation humanitaire avec des ONG œuvrant en faveur des enfants. J’accompagnais les enfants non accompagnés ou séparés, ainsi que les familles, au niveau psychosocial, et j’ai participé activement à des programmes de renforcement de la résilience des enfants et des jeunes.

Concernant mon histoire liée à la circoncision, je suis encore intact [non circoncis, N.D.L.R.] — un choix que j’ai assumé malgré une forte pression sociale au Burundi, où la pratique est très répandue, surtout en ville, où elle est beaucoup plus pratiquée qu’en milieu rural. Moi, j’étais une exception dans ma génération à ne pas avoir été circoncis. Ma phobie du sang, née d’une blessure pendant l’enfance, m’a poussé à refuser cette intervention chirurgicale. En 2019, j’ai commencé à faire des recherches sur internet et j’ai appris beaucoup de choses sur ce sujet. Ce n’est qu’en 2020, grâce à Droit au Corps, que j’ai découvert la réalité des mutilations génitales et approfondi mes connaissances.

Depuis, j’informe et sensibilise discrètement, en tête-à-tête, les familles et les jeunes autour de moi. Au camp de Mahama, je n’avais pas le droit d’en parler en public, car la circoncision fait partie d’un programme national. Mais j’ai pu changer la perspective de nombreux réfugiés en expliquant les impacts physiques et psychologiques à long terme.

À quel âge se pratique la circoncision au Burundi et au Rwanda ? Est-ce que ce sont les parents qui prennent la décision pour l’enfant ? Ou est-ce le jeune qui décide plus tard ? Quelle forme la circoncision prend-elle ?

Avant tout, il est important de préciser que le Burundi et le Rwanda partagent une histoire, une langue et une culture très proches. Jusqu’en 1962, ils formaient ensemble un seul territoire appelé Ruanda-Urundi, d’abord colonisé par l’Allemagne (1894-1916), puis administré par la Belgique de 1923 à 1962 sous mandat de la Société des Nations, puis sous tutelle de l’ONU. Cette proximité historique explique que les pratiques sociales, y compris la circoncision, soient très similaires dans les deux pays.

Concernant la circoncision, il faut souligner qu’elle ne fait pas partie des traditions culturelles ancestrales du Burundi ni du Rwanda. Elle n’est pas liée à un rite de passage traditionnel vers l’âge adulte, comme c’est le cas dans certaines cultures africaines où la circoncision est accompagnée de cérémonies, de chants, de retraites ou d’enseignements spirituels. Ici, elle a été introduite de l’extérieur, principalement à travers des campagnes médicales modernes soutenues par des institutions internationales, notamment des ONG [principalement américaines, N.D.L.R.]. Moi, j’ai vu l’ARC (American Refugee Committee) intervenir dans le camp de réfugiés de Mahama.

Âge de la circoncision :

- Certains enfants sont circoncis à l’âge de 10 ans, sur décision des parents, souvent influencés par des croyances liées à l’hygiène ou à la religion.

- Mais la majorité des cas concerne des adolescents ou jeunes adultes (entre 13 et 20 ans), qui décident eux-mêmes, sous forte pression sociale ou à la suite de campagnes de sensibilisation organisées dans les écoles, les quartiers ou les centres de santé.

Qui prend la décision ?

- Pour les petits enfants, ce sont les parents qui décident.

- Pour les jeunes, la décision est souvent personnelle, mais influencée par l’environnement social, les pairs, les médias et les campagnes de santé publique. Les garçons sont souvent encouragés à se faire circoncire, voire moqués s’ils ne le font pas. On leur dit souvent qu’ils sont sales, que le prépuce est comme un sac qu’il faut enlever, qu’il y a des microbes dedans.

- Il est rare que les jeunes soient informés des risques.

Forme de la circoncision :

- Elle est médicalisée, pratiquée dans des centres de santé ou hôpitaux, parfois dans des structures temporaires lors de campagnes gratuites.

- Elle est réalisée par des infirmiers ou agents de santé, avec des outils chirurgicaux modernes (bistouri, pinces…).

- Il n’y a pas de cérémonie traditionnelle, ni de rituel culturel associé.

- Les complications post-opératoires existent, mais sont peu documentées.

- Il y a aussi des praticiens qui la réalisent en cachette pour leur propre intérêt, car ils reçoivent de l’argent.

Différences entre le Burundi et le Rwanda :

- Il n’y a pas de différence significative.

- Les motivations, les méthodes et les perceptions sociales sont très similaires.

- Dans les deux cas, la circoncision est perçue comme un acte de modernité, civilisé, hygiénique, voire esthétique, mais pas comme une tradition culturelle propre.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les motifs invoqués pour justifier la circoncision, que ce soit au Burundi et au Rwanda ?

Au Burundi comme au Rwanda, les motifs les plus souvent cités par les jeunes eux-mêmes pour justifier la circoncision sont la propreté (raison sanitaire) et l’esthétique. L’idée répandue est que « la saleté se cache sous le prépuce » et que la circoncision permettrait de mieux se laver, d’éviter les mauvaises odeurs, voire d’être « plus propre pour sa partenaire ». Ces croyances sont ancrées, même si elles ne sont pas fondées scientifiquement.

Un autre argument devenu très courant est celui de la lutte contre le VIH/SIDA. Depuis environ 2010, les deux pays ont adopté des politiques de promotion de la circoncision masculine comme stratégie de santé publique, soutenues par l’OMS et l’ONUSIDA. Il est dit que la circoncision réduirait de 60 % le risque de contamination par le VIH [cette réduction du risque est valable à court terme, mais pas à long terme en raison de l’exposition répétée au virus, comme l’ont montré les études menées en population générale, N.D.L.R.]. Ce message est largement diffusé dans les hôpitaux, les écoles, les médias et les campagnes communautaires, y compris dans les camps de réfugiés.

Concernant la religion, la circoncision est pratiquée chez les musulmans, qui sont minoritaires dans les deux pays. Pour la majorité chrétienne, elle n’est pas exigée religieusement. Elle n’est donc pas motivée par la foi, mais bien par des arguments sociaux et médicaux introduits récemment.

Enfin, il n’y a pas de véritable différence entre le Burundi et le Rwanda : la langue, les traditions, la perception du corps et les pressions sociales autour de la circoncision sont quasiment identiques. Les deux pays ont une histoire commune et partagent des références culturelles similaires. La seule différence réside dans l’organisation politique et dans la manière dont les campagnes sont mises en œuvre sur le terrain.

Vous dites : « je n’avais pas le droit d’en parler en public, car la circoncision fait partie d’un programme national ». Vous faites notamment référence au programme VMMC (Voluntary Medical Male Circumcision, Circoncision Masculine Médicale Volontaire) déployé en Afrique sous l’égide de l’OMS et de l’ONUSIDA. Le sujet est si sensible que ça ?

Quand je dis que je n’avais pas le droit d’en parler en public, ce n’est pas uniquement à cause du programme VMMC en soi, mais parce que la circoncision est une politique nationale soutenue par les autorités sanitaires. En tant que réfugié ayant passé quelques années dans le camp, sans perspective pour l’avenir, j’étais sous la responsabilité du HCR [Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, N.D.L.R.] et du gouvernement rwandais, ce qui limitait fortement ma liberté d’expression sur des sujets sensibles comme celui-ci.

J’ai déjà tenté d’ouvrir le débat lors d’une formation sur les violences faites aux enfants, en expliquant que la circoncision pouvait en faire partie, qu’elle ne protégeait pas du VIH comme on le prétend, et que la création de l’homme par Dieu est parfaite. Le formateur m’a immédiatement interrompu, en me disant que je risquais de détruire les efforts de sensibilisation qu’il menait. Cela m’a clairement fait comprendre que remettre en question ce programme publiquement est risqué, surtout dans un contexte humanitaire où les réfugiés n’ont ni statut politique ni marge de contestation.

Comment la promotion de la circoncision s’organise-t-elle sur le terrain ?

Dans le camp, les ONG de santé organisaient des campagnes de sensibilisation sur les bienfaits de la circoncision, mais jamais sur ses conséquences. Il n’y avait aucune affiche publique mentionnant le programme VMMC. D’ailleurs, très peu de gens connaissaient ce terme, car les bénéficiaires n’étaient pas informés du nom du programme ni de ses bailleurs. Tout se passait à travers les structures médicales partenaires.

Des dynamiques similaires de promotion de la circoncision, souvent portées par des acteurs médicaux et humanitaires, sont également observables dans certaines régions du Burundi.

Que pense la population des campagnes qui promeuvent la circoncision ? Les personnes qui ne pratiquent pas la circoncision se laissent-elles convaincre ? Les personnes qui pratiquent la circoncision de manière rituelle le font-elles désormais de manière médicalisée ?

La majorité des gens adhèrent au discours dominant, car ils sont dans une situation de vulnérabilité et croient ce qu’on leur dit. Il n’y a aucune information sur les risques ou les alternatives. Les campagnes insistent uniquement sur les « bienfaits » : hygiène, prévention du VIH, etc.

Il n’existe pas de pratique rituelle traditionnelle de la circoncision dans notre culture. Donc, la circoncision est toujours médicalisée, soit à l’hôpital, soit parfois en cachette.

Par exemple :

- Pour un enfant de 10 ans, les parents peuvent demander un rendez-vous officiel à l’hôpital pour la circoncision.

- Mais dans le camp, certains infirmiers acceptaient de venir à domicile, parfois contre rémunération, pour effectuer l’opération discrètement, car certains parents préfèrent la circoncision à bas âge.

- Il existait aussi des praticiens informels qui pratiquaient la circoncision des enfants sans encadrement médical.

Que comprennent les gens du programme VMMC ? Se sentent-ils protégés du VIH une fois circoncis ? Savent-ils qu’ils ne sont pas protégés et que l’utilisation du préservatif reste indispensable ?

Oui, beaucoup de gens au Burundi et au Rwanda pensent que la circoncision les protège du VIH, et certains croient même qu’ils n’ont plus besoin de préservatif. Il y a une grande confusion entre réduction du risque et protection totale.

Dans un contexte humanitaire au camp de Mahama, les gens font confiance à l’autorité et ne remettent pas en question ce qu’on leur dit. Il n’y avait aucune campagne d’information équilibrée qui expliquerait les limites ou les risques.

Dans le documentaire diffusé sur Arte en 2022, il y a un passage sur le programme VMMC, et on apprend que « en 2020, devant les vives critiques au niveau local et à l’international, “l’OMS rétropédale et recommande de ne plus circoncire avant l’âge de 15 ans”. » En effet, l’OMS estime qu’à 15 ans, les adolescents sont généralement capables de donner un consentement éclairé. Ce revirement majeur a-t-il trouvé écho au Burundi et au Rwanda ?

J’ai vu le documentaire diffusé sur Arte en 2022, et je suis au courant que l’OMS a recommandé de ne plus circoncire avant 15 ans.

Au camp de réfugiés, cette recommandation n’était pas appliquée :

- Les enfants de 10 ans et plus peuvent être circoncis à la demande des parents ou à leur volonté.

- Pour les moins de 10 ans, certains agents de santé le font en privé dans le ménage, parfois avec suivi négligé.

- Les adolescents le font de manière routinière, souvent lors de campagnes ciblées.

Combien de personnes avez-vous pu sensibiliser avec succès ? Quels sont les arguments qui convainquent le plus ? Quels sont ceux qui vous sont opposés ? Avez-vous rencontré une situation qui vous a marqué ?

Depuis que j’ai commencé à m’informer sérieusement sur la circoncision en 2019, puis à m’engager activement à partir de 2020, j’ai pu sensibiliser plusieurs dizaines de personnes dans le camp de réfugiés au Rwanda et ici au Burundi. J’estime qu’environ 30 personnes, jeunes et parents confondus, ont réellement changé d’avis et ont décidé de ne pas pratiquer la circoncision sur leurs enfants ou sur eux-mêmes.

Les arguments qui convainquent le plus

Je m’appuie souvent sur des ressources de Droit au Corps, notamment l’article « Le prépuce, qu’est-ce que c’est au juste ? », qui explique très bien les fonctions protectrices, sensorielles et sexuelles du prépuce. Beaucoup de gens ne savent même pas ce qu’est cette partie du corps, ni pourquoi elle est importante.

Comme la majorité des personnes au Burundi et au Rwanda sont chrétiennes, je m’appuie aussi sur l’article « La circoncision chez les chrétiens », qui montre que l’apôtre Paul a aboli l’obligation religieuse de la circoncision, en insistant sur la foi et la transformation intérieure plutôt que sur les marques physiques. Cela touche beaucoup de croyants sincères.

Je parle aussi de la perfection de la création humaine, et du fait que Dieu n’a pas créé l’homme avec une erreur à corriger. Ces arguments spirituels sont souvent très puissants.

Je m’appuie aussi sur l’extrait de la présentation complète du chercheur Ryan McAllister. Également des recherches en neurosciences affectives et sociales.

Les résistances que je rencontre

Certains me répondent que Jésus lui-même a été circoncis, ou que Dieu a ordonné cette pratique à Abraham, donc elle ne peut pas être remise en question. D’autres insistent sur la propreté ou la pression sociale, surtout chez les jeunes, en disant que le prépuce est comme un sac (umufuka en langue locale).

Il arrive aussi que des familles comprennent mes arguments mais finissent par faire circoncire leur enfant, souvent à cause de l’influence de l’entourage où les femmes jouent un rôle important pour inciter leurs enfants à la circoncision. Dans plusieurs cas, le père était convaincu, mais la femme préférait un pénis circoncis, ce qui montre que les préférences sexuelles et esthétiques jouent un rôle important dans la décision.

Situations marquantes

Oui, j’ai vu des familles abandonner la circoncision après nos échanges. L’un des cas les plus marquants est celui d’un jeune père qui, après plusieurs discussions, a décidé de laisser son fils intact, malgré les critiques de ses voisins. Il m’a remercié plus tard en disant qu’il n’avait jamais entendu ce genre d’arguments auparavant.

Je fais toujours attention à ne pas choquer. Si je sens que la discussion devient tendue, je préfère interrompre calmement, pour éviter les conflits ou les dénonciations. Dans notre société, la prudence est essentielle.

En plus de ça, dans mes observations sur les pratiques culturelles au Burundi, j’ai remarqué une tendance particulière concernant la circoncision. Les enfants issus des familles affiliées aux églises pentecôtistes semblent moins enclins à pratiquer la circoncision, contrairement à d’autres groupes religieux ou sociaux. Cette absence de pratique peut être interprétée de différentes manières. Pour certains jeunes, la circoncision est perçue comme un signe de modernité ou même de « civilisation », influencée par des normes extérieures ou médicales. En revanche, les milieux pentecôtistes semblent maintenir une certaine distance vis-à-vis de ces influences modernes, privilégiant des valeurs spirituelles et doctrinales propres à leur foi. Cette distanciation s’observe également pour des pratiques comme le piercing, le tatouage, le défrisage de cheveux, etc.

Que pensent vos proches de votre engagement contre la circoncision non consentie ? Trouvez-vous des soutiens ?

Mes amis proches me considèrent un peu comme un héros silencieux, car je leur transmets des informations qu’ils n’avaient jamais entendues ailleurs, souvent en contradiction avec les discours dominants.

Sur le plan du soutien, je dois dire que je me sens souvent seul dans cet engagement. Je n’ai pas de soutien organisé ou structuré autour de moi. Mais j’ai au moins un soutien moral précieux : lorsque je fais face à des questions complexes ou que j’ai besoin de clarification, je reste en contact avec une personne de Droit au Corps. Nous échangeons sur différents réseaux sociaux, et elle m’a toujours soutenu avec bienveillance. Je lui adresse ici toute ma gratitude.

Même si c’est un engagement encore marginal, parfois même mal compris, je sens qu’avec le temps, des graines sont en train de germer autour de moi. Et ça, c’est déjà une grande victoire.

En tant qu’homme non circoncis, dans un pays où c’est la norme d’être circoncis, est-ce que cela pose problème avec vos partenaires sexuels ? Avez-vous eu de mauvaises réactions ? Ou au contraire de bonnes réactions ?

Je suis en relation amoureuse avec ma fiancée de confiance, donc avec qui je partage des convictions et un lien solide. Elle fait partie des personnes que j’ai réussi à sensibiliser à la question de l’intégrité corporelle. Elle sait que je suis intact, et cela ne lui a posé aucun problème. Au contraire, notre relation repose sur le respect, la communication et la compréhension mutuelle, loin des stéréotypes ou jugements physiques. Vraiment, elle se sent satisfaite.

Je n’ai jamais subi de réactions négatives à ce sujet car je ne rencontre pas beaucoup de gens sexuellement. Au contraire, certaines femmes avec qui j’ai échangé, notamment des prostituées ici qui ont eu plusieurs partenaires, m’ont confié qu’elles préféraient les hommes non circoncis, bien qu’ils soient rares dans notre communauté. Elles disent que la relation sexuelle est sans douleur. Certaines personnes trouvent que les mouvements du prépuce créent une stimulation différente, parfois plus agréable. D’autres préfèrent l’apparence naturelle du pénis non circoncis.

D’après nos recherches, l’excision semble très rare voire inexistante au Burundi et au Rwanda : est-ce que vous confirmez ?

Oui, je confirme que l’excision est très rare, voire inexistante, au Burundi et au Rwanda.

Ces deux pays ne font pas partie des régions d’Afrique où les mutilations génitales féminines sont culturellement enracinées, contrairement à certains pays d’Afrique de l’Ouest ou de la Corne de l’Afrique.

Je n’ai jamais été témoin de cas d’excision dans mon entourage, ni au Burundi ni au Rwanda.

Même parmi les résidents de différentes provinces du Burundi, je n’ai jamais rencontré de femmes concernées par cette pratique.

Cependant, il existe au Rwanda une pratique traditionnelle féminine appelée gukuna, qui consiste à étirer les petites lèvres de la vulve. Cette pratique est aussi partagée dans certaines régions du nord du Burundi (Butanyerera) proches de la frontière rwandaise. Le gukuna est distinct de l’excision : il ne consiste pas à retirer une partie du corps, mais à modifier l’apparence des organes génitaux dans un but culturel ou sexuel. Elle est parfois controversée, mais elle ne relève pas des mutilations génitales au sens strict.

Merci beaucoup pour toutes ces informations ! Pour conclure, souhaitez-vous faire passer un message à notre lectorat ?

Je vous remercie sincèrement de m’avoir permis de partager mon témoignage.

Mon message est simple : le corps humain mérite le respect, dès la naissance. Dans de nombreux contextes, surtout en situation de précarité ou de crise humanitaire, les droits corporels sont négligés, voire ignorés, souvent au nom de la tradition, de la religion ou de la médecine. Mais aucune culture, aucune institution, ne devrait avoir le pouvoir de modifier le corps d’un enfant sans son consentement.

Enfin, je voudrais poser une question à celles et ceux qui me lisent : comment pouvez-vous m’aider à continuer ce travail de sensibilisation dans un contexte aussi difficile comme notre région ? Y a-t-il des modèles de référence, des personnes ou des initiatives qui ont mené ce type de combat dans des environnements précaires ou humanitaires, et dont je pourrais m’inspirer ? Je suis prêt à apprendre, à collaborer, et à faire entendre cette voix.

Merci à Droit au Corps pour leur engagement, et merci à vous, lecteurs, pour votre attention.